书本概述

基本概况

作者:王芳

出版社:北京日报出版社

副标题:人格心理学40讲

出品方:理想国

ISBN:9787547746219

我是一个怎样的人?

我和别人有何不同?

这些不同从何而来,对我又意味着什么?

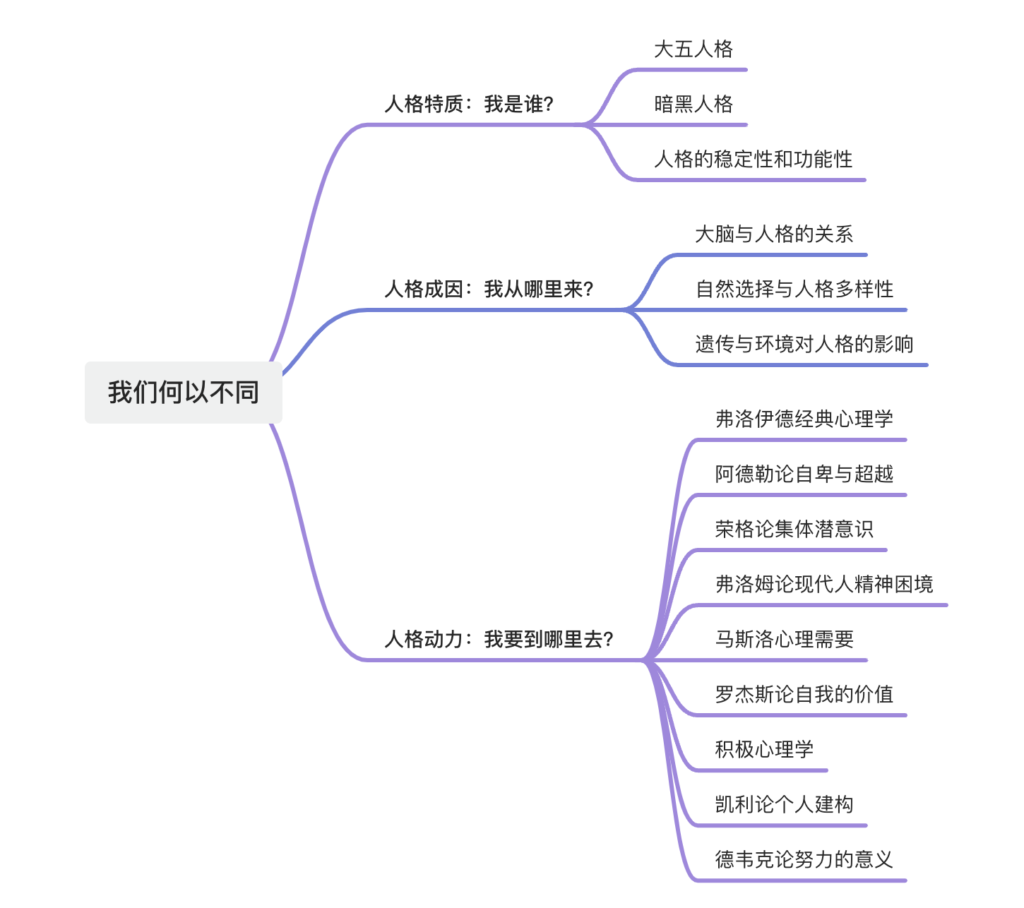

现在的我可能发生改变吗?

这些无处不在的个体差异及其由来,正是人格心理学探索的主题。本书通过人格心理学的经典理论与现代研究,依托“人格特质”描画形形色色的个体,围绕“人格成因”梳理形塑个体差异的复杂力量,聚焦“人格动力”阐释个体差异的人生意义,丰富而深邃的心灵图景由此展开。

我们是独一无二的我们自己。“人格”并不是一个名词,而是一个动词,我们永远都在“成为”,可以被描述却无法被定义。

全书结构

全书下载

我是谁?

-

星座只是一种刻板印象,并不存在现实依据。

-

将人“分类”,认为千姿百态的人格可以依据有限的类别进行划分,这种方式虽容易理解却不符合事实。

-

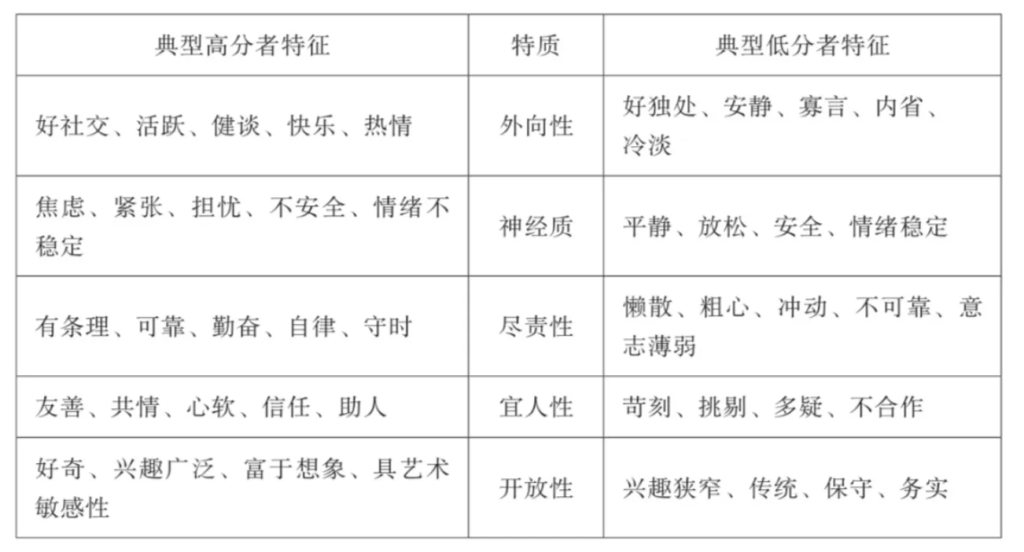

相比于把人分成有限的几类,通过特质(trait)来描述人格要精细很多。

大五人格模型

基本概念

-

外向性:心理能量投注和获取方向上的差异决定了人们是内向者还是外向者;

-

神经质:高神经质的核心是对存在于环境中的潜在威胁线索十分敏感并做出夸大反应;

-

宜人性:建立与维系和谐的人际关系对于高宜人性的人来说非常重要;

-

尽责性:在人格上善于延迟满足和自我控制的,尽责性更高;

-

开发性:反映了人们关注和处理新奇复杂刺激的能力与兴趣的高低。

模型的来源

- 大五人格模型来源于词汇学假设与因素分析;

- 1936年,人格词汇学研究的奠基人戈登·奥尔波特进行提炼,确定了4504个词(奥尔波特-奥德博特词表),用于“能够把一个人的行为与其他人区分开”。

- 通过因素分析,将以上词进行合并,最终形成大五人格。

暗黑人格

- 大五人格不能全面的覆盖所有的人格,特别是其中还有一类:暗黑人格

- 自恋(narcissism):

- 高自尊的人倾向于接纳和喜欢自己,而且这种评价无关于他人

- 高自恋的人他们认为自己重要和有价值,前提是优于其他人

- 马基雅维利主义(Machiavelliansim):

- 高马基雅维利主义者眼里,人生就是一场游戏,有赢家有输家,玩游戏就是为了赢

- 既然他人都是工具,那么操纵和利用他人来获得自己想要的东西当然合情合理

- 精神病态(psychopathy):

- 精神病态者最大的特征是缺乏共情

- 精神病态的第二个核心特征是感觉寻求,也就是对于刺激的追逐

人格的稳定性和功能性

- 人格相对稳定,并能够(在情境力量较弱时)预测行为。

我从哪里来?

-

人既不是一块来到这个世界上等待被环境书写的白板,也不是生来就已完全规划好路线只要坐等一步步展开的蓝图。

-

人格独特性的来处:

- 一条是生物学的路径,首先是最近端的生理构成,然后构造可能是遗传的,再然后遗传又是漫长进化的继承;

- 另一条是社会学的路径,讲讲家庭文化以及社会生态环境对人格形成及变化的影响。

生物学的角度谈人格构成

-

生理原因:

- 外向性的生理基础:脑干部位“上行网状激活系统”ARAS;

- 神经质的生理基础:杏仁核;

- 尽责性的生理基础:前额叶皮层;

- 宜人性的生理基础:大脑区域的体积与活动性有关;

- 开放性的生理基础:背侧前额叶皮层。

-

自然选择(进化)带来的人格多样性

-

遗传带来的人格构成

- 几乎所有的人类行为特征都是可遗传的;

- 人格上的个体差异40%-50%由遗传解释,还有50%-60%由环境解释。

- 父母对孩子人格的影响比想象中小很多。更重要的是同伴影响,孩子是在群体而非家庭中完成了社会化的过程。

- 因此:40%-50%的遗传因素,不到10%的共享环境,约45%的非共享环境,再加上一点测量误差。

-

遗传与环境的相互作用

- 常见的误区:

- 认为某个基因与某个行为或心理特征之间存在一一对应的关系;

- 认为基因有所谓的好或坏;

- 认为某个特征只要是可遗传的,那么就是不可改变的,所以不应该将稀缺的社会资源投入到那些遗传有缺陷的人身上。

- 事实上:

- 遗传与环境根本不可分割,他们之间高度相关;

- 环境会激发或抑制基因的表达。

- 常见的误区:

社会学的角度谈人格构成

- 父母及原生家庭的影响:

- 依恋关系,我们与亲密他人之间的情感纽带。如果这个纽带是安全的,孩子就会寻求接近依恋的对象,后者就像一个安全基底一样支持着孩子勇敢出发去探索世界,并在他们经受痛苦时给于抚慰。可以说,人们在生活中最强烈的情感体验大多来自依恋关系的发展、维持和破坏,而人生中第一个依恋关系的质量又具有终生意义。

- 文化与思维方式的影响:

- 身处特定文化环境之中的人们就像戴着一副特质的滤镜,虽然在多数时间里我们压根意识不到其存在,但它无时无刻不在影响我们看待自己、他人和世界的方式。

- 社会生态环境:

- 社会生态环境对包括人格在内的心理与行为模式有着强大的塑造作用,或者说人类的心理与行动对于所处环境有着强大的适用。

我要到哪里去?

弗洛伊德经典精神分析

- 每个人都有心理能量

- 心理能量由3个部分组成:

- 意识

- 潜意识

- 前意识

- 精神分析理论对人性的基本假设——精神决定论。即任何发生的事情都有其原因且原因是确定的,不存在什么偶然的事情。

- 心理能量能具化为“本能”instinct,人即为一个受到本能驱动的能量系统。

- 生本能(life instinct),即指向保存生命、获取愉悦的本能;其具体内容就是“力比多”libido,欲望;

- 死本能(death instinct),指向仇恨和毁灭的能量,它驱使人回到生命之前的无机物状态;其具体内容就是“攻击力”aggression。

- 弗洛伊德提出的另一个心理模型为:

- 本我,id:与生俱来的原始心理能量的大“水库”,是潜意识中一大锅沸腾着的亢奋欲望;

- 本我遵循所谓的“快乐原则”,即趋乐避苦、趋利避害;

- 本我就像一个被宠坏了的孩子——我要!立刻!马上!,一旦获得满足就会感到快乐,而一旦遭到拒绝就会不开心并感到紧张;

- 自我,ego:自我是在现实反复教训之下从本我分化出来的人格部分

- 自我遵循“现实原则”

- 自我的功能既要满足本我的欲望,还具备本我没有的能力,如忍受紧张、理性思考、制定策略、进行妥协,这些能力令它得以用更加现实的方式以最小的痛苦和代价来获得最大的快乐和收益。

- 超我,superego:它代表着外部世界的价值观和道德规范在人们内心的表征

- 超我遵循“完美原则”,一方面,它会抑制本我的冲动,禁止本我表达与性、攻击有关及其他有悖道德规范的欲望与冲动;另一方面,它也要求自我依照符合社会规范的方式来行动。

- 总之,本我追求快乐、超我致力于完美、自我面对现实。

- 本我,id:与生俱来的原始心理能量的大“水库”,是潜意识中一大锅沸腾着的亢奋欲望;

- 当本我、自我、超我三者因目标不同,发生冲突时,常常会备感焦虑;如果自我用来缓解焦虑的常规理性方法无效,就可能会转而寻求非理性的方法,即“自我防御机制”;

- 压抑

- 否认

- 替代

- 反向形成

- 理智化

- 投射

- 合理化

- 升华

- 精神分析的日常使用:催眠、梦的解析、对话

阿德勒的自卑与超越

- 阿德勒的理论被称为“个体心理学”,阿德勒所指的“个体”是一个与社会和他人不可分割的有机整体,也是一个有着自己独特的目标、寻求人生意义和追求未来理想的和谐整体。

- 人们可以认知到自己的脆弱和缺陷从而经历“自卑感”(feeling of inferiority),进而产生想要去弥补它们的动机。

- 理论发展的后期,阿德勒的关注点更聚焦于动力指向的目标,强调人们对于一种“卓越”状态的追求(striving for superiority)。卓越是自卑的的反义词,“追求卓越”就是驱动人们从自卑走向卓越的动力。

- 人类行为的动力:人们并非被欲望满足的快乐所驱使,而是被克服自卑的力量所激励,不懈追求卓越目标的实现。

- 自卑感并非消极的事物,而是进步和成长的源泉:一个人正是感到自卑才会千方百计寻求补偿,不断补偿又不断发现新的自卑,于是又向新的卓越努力,如此持续不断,便是一个人发展的基本动力。

- “卓越情结”(superiority complex),即一味追求个人卓越而不顾及他人和社会的需要。在这个过程中,人们只想不停获得认可和证明自己,因而经常表现得傲慢、自负、盛气凌人,甚至通过贬抑和倾轧他人来提升自己,将他人视作实现目标途中的敌人或障碍加以清除,于是会企图控制他人和极端追求权力。

荣格的集体潜意识

- 荣格的理论被称为“分析心理学”(Analytical Psychology);

- 人生来就有一个完整的人格称为“心灵”(psyche),可以想象成为一个蛋,处于最外层相当于蛋壳的部分,也是心灵中唯一能被个体直接感知的部分是“意识”(conscious),它由各种感知觉、记忆、思维和情感组成,“自我”(ego)是它的核心,主要功能是适应环境。

- 把蛋壳剥开,就进入了心灵的内核即潜意识,处于潜意识外围的“蛋白”是“个人潜意识”(personal unconscious),这一心灵部分常以“情结”(complex)的形式表现出来;

- 进一步往心灵深处进发,剥开潜意识的表层,“蛋黄”即荣格理论的精华部分“集体潜意识”(collective unconscious)。荣格所说的集体潜意识并非生物学意义上的遗传,而是文化意义上的遗产,她强调的是人类精神性的累积与传递。

- “原型”(archetypes)是集体潜意识的基本内容和结构。可以被理解为对各种人生问题作出反应的先天遗传倾向,它源自人类祖先对于反复发生的生活事件的情感反应。

- 原型1:人格面具(persona):每个人都需要在社会上扮演特定的角色,此时我们所处的环境会对心灵的外在表现有所约束;

- 原型2:暗影(shadow):人格面具代表了呈现于人前并受到社会赞许的理想人格,那么暗影就是人格中黑暗和不被接受的一面,是因为不符合理想而在人格发展中被拒绝的一切,是人们不愿承认的“被否定的自我”

弗洛姆的现代人精神困境

- 弗洛姆提出了一个融合了弗洛伊德和马克思的理论——“人本主义精神分析”(Humanistic Psychoanalysis);

- 个体化使人走向自由,孤独却令人失去安全感,疏离、不安、焦虑随之而来,这就是自由和安全的矛盾,它造就了现代人最基本的困境。自由是一件很难拥有的东西,我们以为一旦得到它一定会将其奉若珍宝,然而,当我们真的拥有了它却开始逃避自由。

- 逃避的方式有三种:

- 威权主义(authoritarianism),即让渡自由,寻求一个强力且掌控一切的独裁者、集权政府或国家机器来庇护自己,将自我消解于一个巨大的权威里以换取秩序与安全,又或者自己成为这样一个系统中的绝对权威去领导他人。

- 破坏/毁灭(destructiveness),由于害怕具有威胁性的环境,有些人会通过先打击和摧毁它来逃避其可能对自己的伤害。

- 自动从众(automaton conformity),依附于某种宏大叙事,通过与其他人一样来将自我隐藏于大众之中以此获得安全感。

- 积极自由,那是一种将个人与世界联系起来同时又不消除其个性的能力。换言之,是不牺牲与自然、他人、自我的联结同时又能推进独特性与个性发展的自由。

- 实现积极自由的方式:去爱。弗洛姆眼中的爱并不仅仅是与特定的人的关系,它是一种态度,是对生命、生活与社会的积极关注和负责,因此决定了一个人与整个世界的关系。它更是一种能力甚至一种变革性力量,可以用以改变自己,改变社会。

马斯洛的需求层次理论

- 所有的人类行为均由一些“类本能”的需求引起;

- 金字塔的最底层是一些人和动物共享的“生理需要”(physiological needs)

- 下一个层级是“安全需要”(safety needs)

- 一旦生理需要与安全需要大致得到满足,“爱与归属的需要”(love and belongingness needs)就会凸显出来

- 再上一个台阶,获得尊重和欣赏的需求变得越来越重要,“尊重需要”(esteem needs)

- 金字塔的顶端——“自我实现需要”(self-actualization needs)

罗杰斯论现实与理想自我的差距

- 罗杰斯的看法是,每个人身上都带着朝向积极、成熟与完善的自然力量,于是只要允许他们依着本性发展,就可以自我实现。换言之,做自己可能并不难,然而麻烦的是,人们对真正的自己的不接纳,以及存在于希望自己成为的理想样子和认为自己当下的样子之间的巨大鸿沟,正式这些让人们找不到自己。

- 罗杰斯的人格理论有2个至关重要的基础:

- 每个人都有朝向积极方向发展的趋势,即“实现趋势”(autualizing tendency);

- “现象学”(phenomenology)视角。现象学认为,是人们对于现实的主观感知而非客观世界本身在支配着我们的心理活动与行为。

- 关于我的体验中,有两个方面至关重要:

- 一个是有关于我的认知印象,也就是我是什么样子的,称为“自我概念”(Self-concept);

- 另一个是有关我的情感评价,也就是喜不喜欢我的样子,称为“自尊”(Self-esteem)。

积极心理学论财富与主观幸福感的关系

- 积极心理学致力于回答一些我们每个普通人都可能感兴趣并经常思考的问题,例如,何为幸福?幸福又来自何处?有哪些因素左右着我们的幸福感受?

- 积极心理学中对幸福的测量,主要包含两个维度:

- 情绪幸福感(emotional well-being),指一个人日常经历的情绪质量,即一个人的生活有多愉快;

- 认知幸福感(cognitive well-being),它是一个人对于自己生活的整体评价,高分代表人们对于现在的生活状态感到满意。

- 个人收入在稳步增长,然而感到幸福的人数比例却没有发生明显的变化;即物质资源的极大丰富和技术的高速进步未必总能在人们的精神感受上带来同步的收益。

- 收入与幸福的关联在贫穷国家里比在富裕国家里更强烈,但当进行跨国比较时,穷国的整体幸福感未必会低于富国。

- 当拥有了有限的金钱时,用来买什么可以带来最大的幸福感?

- 买体验,胜过买物品;消费体验要比消费物质实体对于幸福感的提升作用更大;

- 为别人花钱,胜过给自己花钱。

- 买多的小惊喜,胜过买少的大物件。

- 把钱花在符合你个性的商品上。

- 用钱来换取自由时间会让人感觉到更幸福。

- 幸福方程式:H=S+C+V,即持久的幸福感(enduring level of Happiness)=先天遗传设定好的幸福范围(Set range)+生活环境(Circumstances of life)+个体可以主动控制的因素(factors under Voluntary control)。

凯利的个人建构心理学

- 个人建构心理学的核心观点是:人人都是科学家。我们构建自己的现实,就如同科学界构建他们的理论,我们对未来怀抱预期,就如同科学家持有自己的假设,我们以行动去检验预期,就如同科学家在实验中检验假设,我们在个人经验的基础上改善对于现实的理解,就如同科学家调整自己的理论以适应事实。

- 凯利认为,一个人的建构系统就代表了他的人格,因为没有两个人会使用完全相同的建构系统。

- 人与人之间不仅使用的建构内容不一,常用的建构数量、建构系统组织的复杂性以及可改变的程度也都有所差别。

- 凯利开发了一种独一无二的工具来测量一个人的建构系统。俗称凯利方格。

- 首先给受测人一个“角色称谓列表”(role title list),其中包含20个左右对于受测者重要且有意义的角色;

- 接着让受测者对应每个角色写下其生活中最合适该角色的一个人名;

- 由施测者随机从列表中抽取出三个人名问受测者:“在那个重要方面上,其中两个人相识而与第三个人不同?”

- 以此从而了解受测者的建构系统,也就是人格。

德韦克论努力的意义

- 关于人格是否可以改变,核心在于两个信念,你持有了哪个?

- “实体论”(Entity Theory)或“固定心态”(Fixed Mindset),其核心论点是某个能力或品质是天生的,有就是有,没有就是没有,好就是好,不好就是不好,不会或者很难改变;

- “增长论”(Incremental Theory)或“成长心态”(Growth Mindset),其核心论点是某个能力或品质是可塑的,可以不断发展变化,也可以通过努力来提升或改变。