书本概述

基本概况

作者:埃利奥特·阿伦森Elliot Aronson

出版社:华东师范大学出版社

原作名:The Social Animal

译者:邢占军

丛书:当代心理科学名著译丛

ISBN:9787561756638

《社会性动物》是“美国社会心理学的《圣经》”(Revue des Questions Scientifiques的评价),“仍然是最好的……是一部杰作”(Contemporary Psychology的评价)。本书从1972年出版第一版以来,在世界范围内畅销数千万册,是社会心理学领域内最具影响的著作。

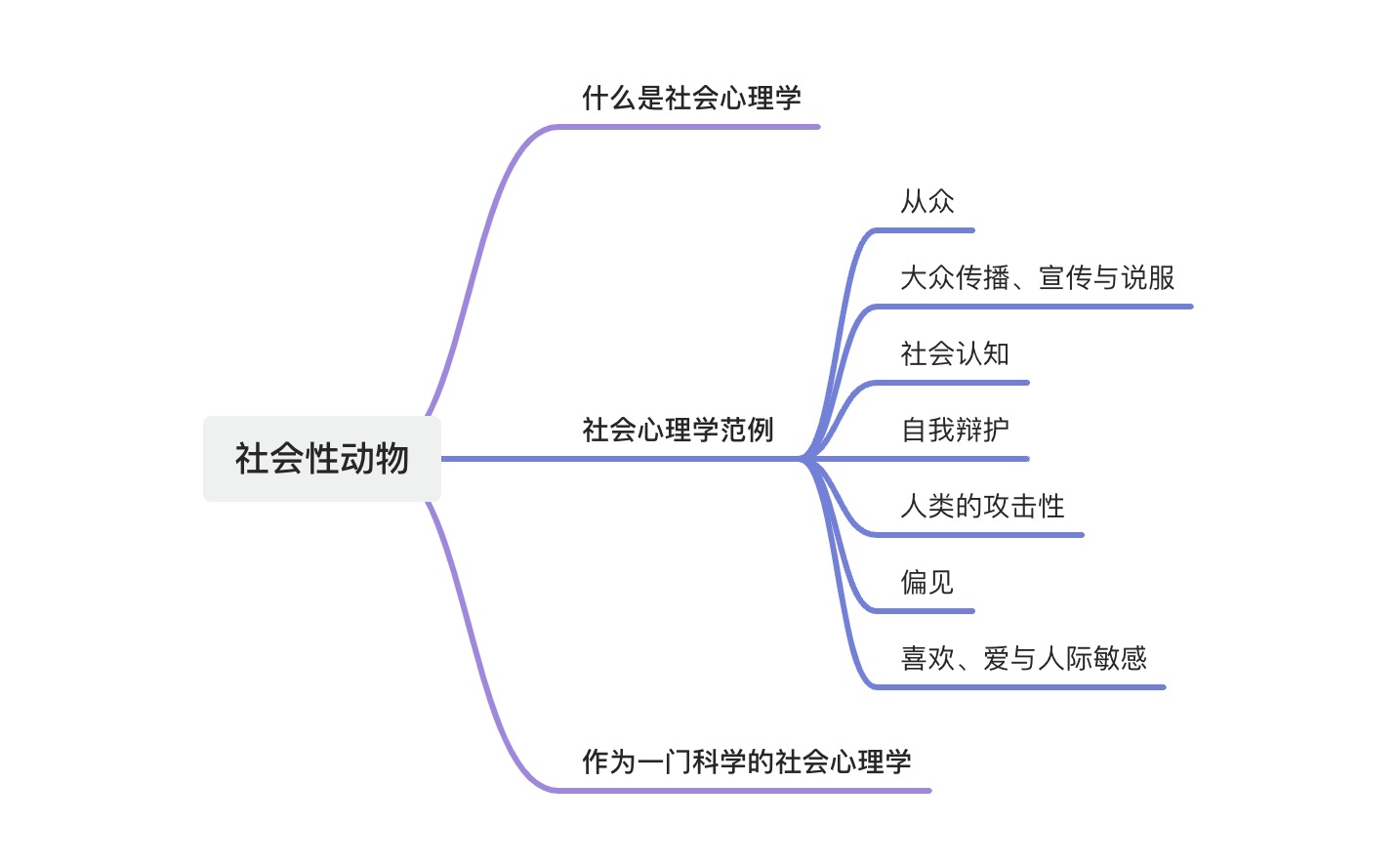

全书结构

全书下载

什么是社会心理学

定义

- 几乎有多少位社会心理学家,就有多少种关于社会心理学的定义

- 社会心理学的关键词是:社会影响。因此,我们对社会心理所下的的操作定义为:人们对他人的想法或者行为所产生的影响。

做出疯狂举动的人未必疯狂

- 社会心理学家研究影响人们行为的社会情境。有时,这些自然的情境会具有相当大的压力,迫使人们按照一种很容易被归为变态的方式去行动。这里所讲的人们,指的是为数众多的人。

- 一些情境性变量,可能会促使我们大部分“正常的”成年人,以一种非常令人厌恶的方式行事。最为重要的是,我们试图理解这些变量,理解那些令人讨厌的或破坏性的行为产生的过程。

从众

什么是从众

- 社会心理学家欧文·贾尼斯(Irving Janis)所讲的群体思维,指的是“人们所采取的这样一种思考模式:在一个具有凝聚力的排他小群体中,由于人们共同的追求占统治地位,因此该群体无视对那些可供选择的行动方案所做的实事求是的评价”。

- 从众的定义:

- 由于受到来自他人或者群体的真实的或者想象的压力,一个人的行为或意见发生了改变。

- 为什么会从众?这里主要有两种可能:

- 一种可能是,当面对着多数人完全一致的判断时,他们开始确信自己的意见是错误的;

- 另一种可能,他们做出了与众人一致的回答(尽管内心里他们仍然相信自己最初的判断是正确的),以便于被多数人所接受,或者避免因持不同的意见而招致众人的反感。

- 这些个体怀有两个重要的目的:一个目的是确保自己的意见正确;另一个目的是通过不辜负他人的期望来赢得他人的好感。

- 留给个人的私密性越大,人们出现从众的可能性越小。

奖惩与信息对从众的影响

奖惩

- 他人的行为可能使我们确信自己最初的判所是错误的。

- 我们可能希望在群体中逃避惩罚(例如,被拒绝或嘲笑)或者获得奖励(例如,得到喜爱或认可)

信息

- 为了获取恰当行为的有关信息,我们去观察他人的行动并出现从众,要比为了获得认可或者逃避惩罚而去从众,其结果可能会更具威力。

- 社会影响与情绪:当事实本身不清晰的时侯,其他人便会成为信息的主要来源。

增强和减弱从众的因素

增强从众

- 一致性:决定被试是否会遵从多数人意见的关键因素,是多数人的意见是否一致。

- 责任:假定你发现自己在试图做出决定时面对着群体压力,而且,假定你也很清楚自己在会议结束前必须向群体其他成员证明自己的决定是合理的。这份责任会增加从众的可能性。

- 个体与文化:那些高自尊的人相比,那些总体上看低自尊的个体更容易屈从群体压力。另外,与具体任务有关的自尊心在这个过程中起着重要的作用。

- 施加压力的群体:如果具有以下特征,则更容易导致从众

- 它由专家组成;

- 其成员(无论从个体主义,还是从集群主义意义上看)对个体是重要的;

- 其成员(无论从个体主义, 还是从集群主义意义上看)在某一方面和个体是类似的。

减弱从众

- 表态:减弱个体对群体从众压力的途径之ー,是引导他(她)对自己最初的判断表态。

从众的类型

区分从众的方法

- 个体从众是由于奖惩的原因,还是出于获得信息的需要

- 从众行为的相对持久性

从众的分类

依从

- 定义:一个人为了获得奖励或者避免惩罚而做出某种行为。

- 依从持续的时间最短,而且对个体产生的影响最小,因为人们仅仅为了获得奖励或者逃避惩罚オ会去依从。

- 在依从中,最为重要的成分是权力ー一影响施加者所具有的対依从者奖励和对不依从者惩罚的权力。

认同

- 定义:因个体希望与影响施加者保持一致,而对社会影响产生的某种反应。

- 在认同中,我们的确相信自己所采取的意见或价值,尽管我们对这些意见和价值的相信程度还不强烈。

- 认同这种社会影响形式而言,持续的奖励或惩罚则是不必要的。个体所认同的那个人根本不必要在场,所需要的仅仅是个体希望与那个人相像。

- 在认同中,最为重要的成分是吸引,即被认同者所具有的吸引力。

内化

- 定义:将特定信念内化的动机是希望自己正确。因此对这种信念的奖赏是内在的。

- 假如施加这种影响的人被认为值得信任而且具有很好的判断力,我们就会接受他所主张的信念,并将它融入自己的价值体系之中。

- 内化是对社会影响最持久的反应,正是因为人们希望自己正确的动机是一种强大的而且可以自我支撑的力量,它オ不需像依从那样依靠奖惩之类的力量的持续监督,也不需像认同那样要依靠对另一个人或者某个群体的持续敬重。

- 在内化中,最重要的成分是可信性,即提供信息的这个人的可信性。

不介入的旁观者也是从众

- 大量的人目睹危难事件,将对每个人的帮助举动产生抑制影响一一也就是说,如果大量的人在场观看危难的发生,受难者很可能得不到帮助。因此,不介入可以被视为一种从众行为。

- 其他旁观者在场会抑制人们采取行动。这种现象被称之为旁观者效应。

- 实施帮助的因素

- 实施帮助的第一个前提是,确定所面临的情况是紧急事件

- 承担个人的介入责任

- 帮助的代价是否高

- 帮助是否会带来好处

大众传播、宣传与说服

说服的努力

- 我们所生活的这个时代的特征就是要努力说服大众。

- 媒体感染(媒体能决定随后发生的事件):对报道重点的选择使得媒体有可能决定随后发生的事件;

- 说服努力,是通过精心挑选那些将要在媒体上出现的材料来进行的。

- 对于许多消费品而言,公众喜欢购买某种特定的品牌只有一个理由,那就是该品牌做了大量的广告。

- 教育、宣传,都是说服。

说服的两种主要途径

- 中心路径:指的是对观点加以权衡,对相关的事实或数据加以考虑,在对问题进行系统思考的基础上作出决定。

- 边缘路径:人们并非依据对观点力量的权衡和思考过程,而是不做过多思考地依据那些简单的、往往不太相关的线索对观点做出正确、错误或者有吸引力的反应。

- 很少有哪种说服纯粹是由中心路径或边缘路径引起的,大部分都包含这两种路径的成分。

影响宣传的要素

可信性

- 向接受者们提供清晰的、独立的证据,证明一个人是值得信赖的,那么这个人便可以成为一个非常有效的宣传者。

- 方式之一就是不计较他们的个人利益。如果一个人在说服我们的时侯没有得到任何好处(而且可能失去一些东西),我们就会信任他,他也就会更有效力。

- 如果接受者能够绝对肯定某个人并非试图影响自己,这个人的可信性也可以增加。

吸引力

- 另外一个决定宣传者效力的重要因素是他们的吸引力大小或者说他们招人喜爱的程度。这与他们的专业知识和可信性无关。

- 但只是在一些不太重要的问题上オ会如此。

宣传的表达方式

借助理性与借助情感

- 传播主要需要借助情感

- 情感的不同水平,对人们观点的影响(轻微的恐惧和极度的惊吓,哪个更有效?)相当的惊吓会促使人们去行动;另一方面,它也表明过强的恐惧可能会起到抑制作用

一致性的统计证据与个别例证

- 由于生动形象,个别案例比逻辑统计资料更为重要

- 事例越是生动形象,它们所产生的说服力越大

单方面论证与两方面论证

- 受见识多寡的影响:一个见多识广的人更希望了解一些相反的观点。一个见识不多的人则不太需要了解相反观点的存在

- 如果一个宣传者提及反对者的观点,可以表明他(她)是一个客观的、公正的人;这有可能增加演讲者的可信性,从而提高他的效力

- 如果一个宣传者过多地提及有关问题的相反观点,就有可能暗示接受者该问题存在争议;这样便可能令接受者们感到困惑,会使他们犹豫不决,并最终降低宣传的说服力。

- 另外一个起关键作用的因素是接受者最初的立场。

- 接受者预先倾向于相信宣传者的观点,那么单方面呈现观点更佳

- 接受者倾向于相反的观点,那两方面反驳式论证更有说服力

观点呈现的次序

- 关键的变量是时间

- 第一个人的宣传与第二个人的宣传之间的时间间隔

- 第二个人的宣传结束到听众必须做出最终决定之间的时间间隔

- 如果两场宣传之间时间间隔很短,抑制最强,第一个人宣传的作用更大(首因效应)

- 如果第二个人的演讲后必须马上做出决定,记忆效果最好,第二个人宣传作用更大(近因效应)

差异的大小

- 与一群反对你观点的听众谈话,你将自己的观点激励的方式表达,还是缓和一下自己的立场、用与听众立场差不多的方式呈现呢?

- 观点之间越不一致,我们自身观点改变得也就越大。

- 如果某一宣传内容与某个人的立场相差太远,实际上它处在此人可接受范之外,那么这个人便不会太多受到它的影响。

- 假如一位宣传者具有很高的可信性,他(她)所提出的观点与接受者观点之间的差异越大,接受者越容易被说服;从另一方面看,假如一位宜传者的可信性受到怀疑或者原本就不高,当宣传者与接受者观点存在中等差异时,他(她)会使接受者看法改变最大。

可说服度(接受者的特征)

- 自尊:那些自我感觉不好的人比那些认为自己了不起的人,更容易受到说服宣传的影响。

- 接受者的前期经验:

- 接受者前期的心情愉悦,能容易接受宣传

- 宣传者得到了预先的警告(有人要说服他们了),那么会降低说服力

- 说服的免疫力:

- 人们被激发起来保卫自己的信念

- 通过被迫思考坚持这些信念的原因,人们积累了保卫这些信念的实践经验。这样,人们便可以更好地武装起来以抵抗更为激烈的攻击。

社会认知

认知吝啬鬼

- 我们如何做出这些重要的或者不重要的决定,取决于我们対社会生活的理解方式。

- 我们人类是认知吝啬者一一也就是说,人们总会尽力保存自己的认知能量。

- 考虑到我们处理信息的有限能力,我们会试图采用复杂问题简单化的策略。

- 在采用这一策略时,我们或者忽略掉一些信息,以减轻我们的认知负担;或者“过分利用”些信息,以便不再去寻找更多的信息;或者因为感到几乎已经足够好,而情愿接受一种不太完美的选择。

背景对社会判断的影响

参照点与对比效应

- 一个对象,可能看起来比实际更好,也可能比实际更差,关键是和什么东西来比

- 基于此可以通过设置诱饵的方式,从而影响人们的决定

启动与易接受性的形成

- 我们如何解释社会事件,往往取决于我们当前所考虑的事情,以及我们理解事物时所采用的信念和范畴。每个人在对世界进行解释时所采用的范畴都可能是不同的。

- 启动:最近出现的或者被频繁激活的想法更可能出现在脑海里,因而被用于解释社会事件。

- 大众媒体的启动:大众媒体能够使一些问题和观念变得容易被接受,并由此而进人公众的政治和社会议程。

- 大众媒体不能成功的告诉人们该怎样去思考,但他能够成功的告诉读者思考什么。

为决策设置框架

- 一个问题或者决策的呈现方式,能够决定最后的判断

- 人们不喜欢损失,而且会想方设法的避免损失。所以,问题或决策的呈现方式,若以损失的方式呈现,优先会选择减少损失的选项

信息的先后次序

- 首因效应与印象形成:我们最先对一个人的了解,会对我们判断这个人产生决定性影响

- 信息量:稀释效应,中性的、无关的信息能够弱化判断和印象

便捷式判断

- 对蜂拥而至的信息,我们倾向于便捷式判断

便捷式判断的分类

- 代表性便捷式判断:我们关注的是某个认知对象与另一认知对象的相似性,并推断第一个对象与第二个对象一样。

- 易得性便捷式判断:指依据我们很轻易想到的具体事例而做出的判断。

- 态度便捷式判断:依据态度(对对象的累积性评价),我们将认知对象归为有利的一类,或者不利的一类,从而进行判断。还有一个重要方面是错误一致效应。几乎我们每个人都倾向于过高估计人们在每个问题上赞同自己的比例。如果我相信某件事情,那么我就会得出结论,大多数人都是这样看的。

什么时候会用便捷式判断

- 我们对某个问题没有时间进行仔细思考;

- 我们接受了过多的信息,以至于我们不可能全部处理这些信息;

- 需要权衡的问题并不十分重要,因而我们不屑于对它进行思考;

- 当可用于决策的可靠知识或者信息很少时,我们也会运用便捷式判断。

分类与社会定型

- 通过分类,我们将社会定型,帮助判断

- 分类:它会唤起特定的信息或者定型来指导我们的预期。

- 一旦我们采用一些术语(例如交际花、种族主义者)对某个人或某件事进行分类,我们就会把未来互动的预期建立在相关的定型基础上。

- 分类另外一种作用是,我们常常感觉到我们认为两个实体之间应该存在的某种联系,但事实上却并不存在。(虚假关联)

- 内群体/外群体效应:对人们加以分类的最为常见的方式是,将他们分为两部分:属于“我的”群体的人,以及不属于“我的”群体的人。

- 同质性效应:所有那些人看上去都与我相似

- 内群体偏爱:人们所持有的这样一种倾向:从任何维度上看都感到自己的群体更好,而且认为自己的群体应当受到奖赏。

重构记忆与自传式记忆

- 关于记忆,我们会重构或基于情感将记忆连成一个完整剧目

重构记忆

- 记忆是一个重构的过程,我们不可能停留在对过往事件的原原本本的转述。

- 我们在重建记忆时,要对零零碎碎的真实事件加以过滤和改造,这一过程所依据的是:我们认为可能是发生了什么,我们认为应该发生了什么,以及我们希望所发生的事情是什么样的。

自传式记忆

- 自我图式:将与我们自身有关的连贯一致的记忆、情感和信念结合在一起,并形成一个协调一致的整体。因此,我们的记忆以这样一种形式被歪曲:它们会适应我们对自己的总体印象。

人类认知的保守性

- 证实偏差:人们总是倾向于寻求对最初的印象或看法加以验证。

- 事后聪明偏差:一旦我们知道了某个事件的结果,我们便会更倾向于认为,事前我们已对此进行过预测。

- 怎么避免认知保守产生的消极后果?

- 首先,提防那些试图影响你对情境加以分类或界定的人。有许多途径可以对某个人或者事件加以界定和分类。你要问自己,“为什么有人会建议采用某种特定的分类方式?”

- 其次,尽力采用多种途径对某个人或事件加以分类和描述。从不同的角度来观察一个人或事件,我们就不会依靠唯一的分类方式,并因此而导致应用不当一一对资料加以扭曲以适应原有的观点。

- 第三,尽力将个人以及重要的事件看作独特的;尽管他们可能是某个具有突出特征的类别中的成员(例如,某个特定的种族或者性别),但他们也是许多其他类别中的成员,而且他们具有自身的独特的性质。个性化有助于防止某种定型或者便捷式判断的过度使用。

- 最后,在形成某种印象的时侯,要考虑你犯错误的可能性一一你是否可能成为本章所介绍的一种或多种认知偏差的受害者。

态度和信念如何指导行动

- 态度与外显行为之间很可能不存在相关或者相关很弱,而并非存在着很强的相关。

- 人们心目中的态度与行为关系:

- 人们会根据某种与特定行为类似的属性或特质,来对这个人的行为进行解释(例如一个人成绩差,就推断他笨或不勤奋)

- 这样的推断,会忽略掉促使行为产生的背后的环境因素

- 什么时候态度可以预测行为:

- 态度往往不能预测信念,但并不意味着态度根本不能对行为进行预测

- 可通达性:增加人们按自己态度产生行为的一个重要因素。指的是某个事物同我们对他的评价之间的联系强度。(例如说到“蛇”,立刻能想到“邪恶、危险”)

- 态度、信念可以逐渐改造我们的行动及社会生活本身。

社会解释中可能出现的三种偏差

- 我们总是力图对各种事件及发生的事情做出解释

基本归因错误

- 当描述和解释社会行为的原因时,与情境和环境性因素的影响相比,人们会过高估计人格和气质因素的重要性。

行动者/观察者偏差

- 行动者倾向于将他们自己的行为归因为情境性因素,而观察者则倾向于将同样的行为归因为行动者稳定的人格素质。

自我偏差

- 自我中心思维:

- 大多数人倾向于更多地将自己视为事件的中心,而实际上却并非如此。

- 记忆中存在的自我中心思维对于学生具有实际意义:对书本材料进行记忆的一个最好的方法,就是将它与你的个人经验联系在一起一一来考虑如何将它运用到你身上。这种方法会帮助你在下次考试中取得更好的成绩。

- 自利偏差:

- 指的是个体所具有的这样一种倾向:对自己的成功进行性格归因,而对自己的失败进行情境归因。

- 为了保护和维持我们的自我概念和自尊心。

自我辩护

认知失调

- 定义:如果分别加以考虑,一种认知的对立面是另一种认知的结果,这两种认知就会导致失调。(一个人同时拥有心理上不一致的两种认知)

- 人们都会对自己的行为、信念和感受加以辫护。当人们去做某件事情的时侯,只要有任何可能,都会尽力让自己(或者他人)相信所做的事情是合乎逻辑的、合理的

- 这一理论的基本假定,我们人类并不试图确保自己正确,而只是试图相信自己是正确(聪明、正直、可靠)的。

- 设定目标(承诺)而没有做到时,往往会贬低这些承诺的重要性,从而维护一个健康的自我意识

- 还有一种应对方法是降低对成功的期待。他可以把结果解释为:取得了部分的成功,而不是彻底的失败。从而可以减少失败给他的自尊心带去的打击。

减少失调

- 减少失调的行为是一种自我防卫行为,通过减少失调我们便可以维持一种积极的自我形象,他将我们描绘成有道德的、聪明的、或者有价值的。

- 如何减少认知失调?要么通过某种方式改変一种或者两种认知,使它们之间更加协调(更加一致),要么增加更多的认知以弥合最初两种认知之间的差距。

- 人们在处理信息时不会采取不偏不倚的方式。相反, 人们会采取一种与自己原来所确信的观点相符合的方式,对信息加以歪曲。

决策后造成的失调

- 做出一项决策之后,尤其是那些困难的决策,或者牵扯到大量的时间、努力或者金钱的决策,人们几乎总会体验到某种失调。之所以如此,是因为人们所做出的选择很少是十全十美的,而人们所拒绝的选择也很少是一无是处的。

- 对所喜欢的对象的任何负面认知,与选择了它的认知之间,会产生失调;对没有选择的对象的正面认知,与没有选择它的认知之间,也会产生失调。为了减少失调,人们将这些可能的选择从认知上扩展开来。也就是说,在做出决策之后,会强调自己决定选用的用具的正面特性,同时贬低它的负面特性;而对自己决定不选用的用具,则强调它的负面特性,同时否认它的正面特性。

- 失调的显著发生,使决策具有相对不可改变性。

表达看法后造成的失调

- 说了自己都不相信的事情(或做了愚蠢的事情)后造成的失调

- 外部理由:

- 一种形式是用无害的谎言来避免对某个人的感受造成伤害

- 还有一种理由,是奖赏

- 内部理由:假如一个人所表达的看法难以从外部加以辩护,这个人就会试图从内部进行辩护,努力使自己的态度与所表达的看法更加一致

- “讲过为真”:对自己原有态度相反的观点进行“撒谎式”的辩护时,如果没有充足的理由(外部奖励等),那么人们会开始相信自己的谎言。

- 人们当然希望得到较高的投酬,而且为了较高的技酬他们往往会更加努力地去工作。但是,假如人们从事一项工作得到的报酬较少,而且他们又仍然同意去做这项工作,工作的单调乏味和较低的报酬之间就会出现失调。为减少这种失调,他们就会认为工作本身具有一些良好的特征,因此,与薪水较高的情况相比,在薪水较低的情况下,他们会更喜欢工作本身的一些技巧。这种现象会产生深远的影响。

- 所受到的威胁越不严重,所能够找到的外部理由越少;而所能够找到的外部理由越少,越需要去寻找内部理由。为人们提供构建自身的内部理由的机会,是向建立个人持久价值体系迈出的一大步。

各种辩护

- 为努力进行辩护

- 如果一个人为达到目标付出了很大的努力,那么这个目标对他而言,会比那些付出了很少努力或者根本没有付出努力便达到了同样目标的人,更具吸引力。

- 为残忍进行辩护

- 假定你做出了一件对某个无辜的年轻人伤害很大的事情。而且,假定这一伤害是真实的而且确凿无疑的。此时,你那“我是一个正派、公道、有理智的人”的认知,与你那“我伤害了另一个人”的认知之间,就会产生失调。假如这种伤害是一目了然的,你便不能通过改变你对这件事的看法(即通过使自己相信你没有造成伤害)来减少自己的失调,那么减少失调的最有效的方法就是,将你行为的受害者的罪过最大化使你自己相信那个受害者是罪有应得,要么是因为他在自找麻烦,要么是因为他是一个坏人或者一个应该受到指贵的人。

- 对不可避免事件的心理

- 人们会尽最大努力从认知上将情景所带来的不愉快减少到最低程度。

其他与自我辩护相关的话题

自尊的重要作用

- 自尊心越强的人,体验到的失调会更严重

- 那些自尊心低的人并不会感到去做一件不道徳的事情有多么困难,因为做不道德的事情与他们的自我概念之间没有什么不协调。相反,那些自尊心强的人更可能拒绝做不道徳的事情的诱惑,因为行为不道德将会给他们带来很大的失调。

失调对生理和动机的影响

- 失调不仅会影响人们的态度,而且可以改变人们的基本生理欲求的体验方式。

人类的攻击性

对攻击性的定义

- 社会心理学家将攻击行为定义为旨在引起身体痛苦或者心理痛苦的有意行为。

- 攻击行为指的是旨在造成伤害或者引起痛苦的行为。这种行为可能是身体的,也可能是言语的。不论是否达到目的,它都是攻击行为。

- 敌对性攻击是因愤怒感而引起的一种攻击性行为,它旨在施加痛苦与伤害。工具性攻击,也是一种故意伤害他人的行为,但是这种伤害只是达到某个目标的手段,而并不是为了引起他人的痛苦。

攻击性是不是本能

- 根据弗洛伊徳提出的理论,人类生来具有生的本能,他称之为爱(Eros);同时人类还有一种强大的死本能,即桑纳托斯( Thanatos),这是一种促使人类走向死亡的一种本能的驱力,会导致攻击行为。

- 几乎所有的有机体似乎也都进化形成了强有力的抑制机制,这种机制可以使得它们为了自己的最大利益而去压抑自身的攻击性。因此,即便是那些被证实最为凶残的种群,攻击行为也只是一种可供选择的策略。是否采用这种策略,取决于这种动物以往的社会经验,以及它们对自身所处具体社会背景的体察。

- 人类可以改变自身攻击倾向的无限可能性,集中体现在:在特定的文化中,社会条件的改变会导致攻击行为的戏剧性变化。

- 基于这些发现,我们可以推断,尽管几乎可以肯定人类存在攻击的本能成分,但是攻击行为并非完全由本能所引起。一些明显的例子表明,情境和社会事件会导致攻击行为。更为重要的是我们知道,对于人类而言,这类行为可以通过情境和社会因素加以改变。一句话,攻击行为是有可能减少的。

攻击性是否有益

- 适者生存:有一定的适用性,但也有一定局限性。

- 宣泄能够发挥作用吗?(能量释放)让人们宣泄对某个特定目标的愤怒,会增加他们对该目标的厌恶程度

- 报复是过激行为。报复是没有识别能力的。也就是说,当我们进行报复时,我们对这个人的伤害往往会远远超过他给我们所带来的伤害。

攻击的原因

- 神经学和化学方面的原因;

- 男性与女性之间存在着生物化学方面的差异。但与此同时,这些发现也显然不能仅仅归结为生物化学差异。

- 酒精类饮料:酒精类饮料有可能破坏人们通常所采用的信息加工方式。这意味着,喝醉酒的人常常对社会情境中最先出现的或者最为明显的方面做出反应,而忽略其中的细微之处。

- 痛苦与不适

- 挫折与攻击:假如目标已经变得触手可及,或者假如期望值很高,或者假如目标受到了无理的阻碍,人们所体验到的挫折感最为强烈。

- 拒绝、排斥与奚落

- 社会学习与攻击性等等

如何减少暴力

- 纯粹的理智、惩罚、对攻击性榜样的惩罚、对替代性行为的奖赏、非攻击性榜样的作用、建立对他人的移情等。

偏见

定型、偏见、归因

- 偏见:人们依据有错误的和不全面的信息概括而来的、针对某个特定群体的敌对的或负向的态度。

- 定型:就是将同样的特征强加到群体中的每一个人身上,而不考虑群体成员之间实际存在的差异。

- 基本归因错误:在模棱两可的情境中,人们很可能做出与他们的偏见相一致的归因。

偏见的一些表现形式

- 归咎于受害者:具有讽刺意味的是,将受到伤害归咎于受害者本人,将受害者所处的困境归因于他们的人格和无能,这样一种倾向却是由人们追求公平世界的愿望所引起的。

- 不易觉察的性别歧视与性别角色社会化:两种形式:敌意的性别歧视或者善意的性别区分。敌意的性别岐视对女性所持的定型化看法是,女性不如男性(例如,女性不如男性聪明,不如男性有能力,等等)。善意的性别区分则对女性持有正向的定型化看法。

- 偏见与媒体:从不易觉察的层面上看,人们倾向于相信和接受频繁出现的事物,除非有强有力的理由来反对这样做。而且,要人们去说明那些没有被描述的事物是相当困难的。

偏见的原因

- 动物中存在着这样一种强烈的倾向:对与自己基因相同的其他个体表现出善意;而对与自己基因不同的个体则表现出恐惧和强烈的反感,尽管后者根本没有对它造成伤害。因此,偏见可能是与生俱来的,是我们的生存机制所不可或缺的部分,它会驱使我们喜爱我们的家庭、部族和种族,而对外来者表示敌意。

- 五个基本原因:

- 经济和政治方面的竞争与冲突

- 替代性攻击:替罪羊理论

- 自我形象和地位的维持

- 带有偏见的人格

- 从众引起的偏见

干预可以改变偏见

- 地位平等的接触的影响:行为的改变会影响态度的改变

- 相互依赖:为了实现目标,个体之间彼此需要对方

喜欢、爱与人际敏感性

- 人际吸引的这些方面可以一般性地概括为:我们喜欢那些只需付出最小的代价便可以给我们带来最大奖赏的人。

赞扬和帮助他人的效果

- 尽管人们喜欢得到赞扬,而且倾向于喜欢赞扬者,但他们并不喜欢被操纵。如果赞扬过于慷慨、来得毫无根据,或者赞扬者可以通过迎合他人而从中获利(这一点最为重要),那么他(她)便不会受到多少欢迎。

- 提供帮助和赞扬并不总是奖赏。

- 假如你希望某个人喜欢自己,你就要努力去让他向你提供帮助,而不是去向他提供帮助。让人们帮助自己,是增加个人吸引力的更可靠的途径。

个人特征

- 个人特征:影响着对人的喜爱程度

- 能力:

- 出丑效应:发现能力超群的人出现过失会令这个人更受喜欢

- 外表吸引カ:

- 无论是从短期还是长期来看,外表吸引在决定一个人是否会喜欢另一个人方面都起着重要的作用。另外, 这些研究还表明,至少在美国(其中绝大多数研究是在美国进行的),外表吸引具有明显的文化标准

- 美貌的文化标准是很早就习得而来的

- 人们会不顾事实地为那些外表有吸引力的孩子开脱责任

- 一个人的外表吸引力不仅会影响到人们对他(她)的评价以及人们受他(她)影响的程度,而且还可能改变人们对那些与他(她)有关的人的看法

- 我们的视觉机制对我们的情感和行为发挥着特别稳定的影响。我们坚信自己的双眼,并将其视为确定他人是否有吸引力的工具

喜欢与被人喜欢

- 相似与吸引:在其他条件相同的情况下,我们喜欢那些意见与我们相似的人;而且,假如我们喜欢某个人,我们就会推定他(她)所持的意见与我们相似。

- 我们是否喜欢另一个人的一个最为重要的决定因素便是这个人是否表现出对我们的喜欢。

- 被人喜欢的确会令人心旷神怡。不仅如此,我们越是缺乏安全感或者不自信,喜欢我们的人就越会令我们倾心。

- 得失理论,与来自另一个人的固定不变的正性奖赏行为相比,来自这个人的正性奖赏行为的增加,会对一个人产生更大的影响。因此,假如我们将被人喜欢视为一种奖赏,那么我们更喜欢的是那个在一段时期内对我们的喜欢逐渐增加的人,而不是那个一直喜欢我们的人。

爱与亲密

- 人们之间相爱与相互喜欢有着某些相同的理由

- 接近性是最为重要的因素

- 第二个重要因素是相似性

- 激情之爱与伴侣之爱

- 激情之爱的特征是:对被爱者持有强烈的情绪、性渴望以及强烈的关注。这种爱往往来势迅猛,而不是循序渐进,而且几乎是不可抗拒的,其炽热强度会随时间而冷却

- 伴侣之爱:这是种比较温存的、更加稳定的体验,其特征是相互之间具有信任感、可靠感和温存感。

- 爱情三角理论

- 三种成分是激情(兴奋和性激动)、亲密(相互之间可以无所不谈、亲密无间,能够得到所爱的人的理解)以及承诺(必须要与对方呆在一起,忠诚感)。爱可能来自于这三种要素之一也可能由三种要素任意组合而成。

作为一门科学的社会心理学

- 无论是运用于物理学、化学、生物学,还是社会心理学,科学方法都是我们人类满足自身对知识和理解的渴望的最佳途径。具体而言,我们采用科学方法尝试发现事物之间存在的规律性的联系,这些事物可以是化学的、植物学的,也可以是人类在偏见和爱等方面的经历。

- 科学研究的过程

- 第一步观察

- 第二步推测事情产生的原因

- 第三步提出可以验证的假设

- 最后一步设计一个实验来对假设进行证实或证伪

- 社会心理学实验的挑战性

- 个体在许多细微之处存在的无数差异,使得实验控制进一步受到局限。

- 现实性

- 隐瞒

Hmm it seems like your site ate my first comment (it was extremely long) so I guess I’ll

just sum it up what I submitted and say, I’m thoroughly enjoying your blog.

I too am an aspiring blog blogger but I’m still new to the whole thing.

Do you have any tips for first-time blog writers?

I’d definitely appreciate it.

I have read so many articles about the blogger lovers however this

paragraph is really a pleasant post, keep it up.

What i don’t realize is actually how you’re not actually a lot more neatly-preferred than you may be now.

You are very intelligent. You know thus significantly in the case of this matter, made me in my view believe it from numerous various angles.

Its like men and women aren’t fascinated until it is one thing to do with Woman gaga!

Your individual stuffs great. At all times care for it up!